随分前から日本政府は「女性の社会進出!」「女性が輝く社会!」を謳っていますが、現実、夫婦共にフルタイムで働きながら子育てをする家庭は少ないことが、前回の連載で判明しました。

女性のやる気がないから? いいえ、それは違います。その答えは日本企業の独特な働き方を振り返ることで見えてくるのです。

日本の「働き方」は強みでなくなった

日本というのは、他の国にない独自の進化をみせることが多い国です。

すっかり定着してしまったのが、「ガラケー」という言葉です。「ガラパゴス携帯」の略ですが、「ガラパゴス」というのは、まさに外界から隔絶された環境で独自の進化がみられた島ですね。

ここで進化というのは、何か「優れたものに変わる」という意味ではなく、環境に適応する、といった意味です。ですので、ある環境に合わせて「進化」しすぎてしまった個体は、別の環境では生存できないことになります。

このように、ガラパゴスという言葉には、単に「独自に進化(変化)」したという意味の他に、変化に直面すると生き残れない、といった意味も込められています。実際、ガラケー(あるいは高機能ガラケーを開発してきたメーカー)のプレゼンスは、Apple、Samsung、Huaweiといった海外メーカーのスマートフォンに押され、下がり続けています。

実は、日本の「働き方」「雇用」もまたガラパゴス的進化を果たした例です。この独特の働き方は、かつては日本企業の強みでも合ったのですが、今は違います。むしろ私たちを取り巻く環境変化にうまく適応できず、さまざまな問題を引き起こしているのです。

「残業が多い」「転勤が業務命令」

問題のうちのひとつは、日本の働き方が女性の職場進出の足かせになっている、ということです。

実際、(他のアジア社会を含む)海外の人からすれば、日本の働き方にはよく理解できないことがたくさんあります。肝心なのは、それが「残業が多い」ということだけではない、という点です。

実際、(他のアジア社会を含む)海外の人からすれば、日本の働き方にはよく理解できないことがたくさんあります。肝心なのは、それが「残業が多い」ということだけではない、という点です。

「日本人は国民性として勤勉なので……」のような、単純な話ではないのです。実は、独自に変化したのは、国民の性質ではなく、会社なのです。

たとえば「転勤」。日本の、特に大企業の働き方の特徴のひとつに、転勤が多いこと、そしてそれが会社の業務命令として行われること、があります。海外の企業では、まず転勤の頻度は日本よりもかなり少なく、原則的に希望者が公募されます。

しかし日本では、転勤は業務命令として認められていますので、会社側は基本的に自由に転勤してもらう人を選べますし、命令された側は、それを拒否すれば解雇もありえます。

日本企業は「人」に賃金を支払う

次に「配置転換」。配置転換は、転勤を伴うものもあれば、そうではないものもあります。

日本の会社では当たり前の配置転換ですが、これほど頻繁なのは日本の組織の特徴です。営業から総務へ、総務から経理へ、といった部署異動を指すことが多いです。配置転換も業務命令ですので、一定の合理性があれば社員は応じる必要があります。

給与や昇給も、配置転換に対応した制度を日本企業は発達させてきました。

欧米の多くの仕事では、賃金は仕事内容で決まります。これを「職務給」といいます。「賃金は仕事で決まる」とだけいうと、そんなの当たり前だと感じる人もいるでしょう。しかし、日本の会社、特に大企業では、「賃金は仕事で決まらない」のです。

職務給では、賃金が「人ではなくて仕事に張り付いている」と理解してください。ですので、同じ職務内容(たとえば特定の資格を要する経理)であれば、どの会社で仕事をしても賃金は大きく変わりません。

ですので、自分の結婚や家族の都合に合わせて働く場所を選ぶことがしやすくなります。ただ、同じ仕事内容である限り、年齢や経験が上がっても、それほど賃金は変化しません。

これに対して日本の会社の多くでは、賃金は仕事ではなく「人」に張り付いています。したがって職務内容が異なっていても、同じ会社の中での異動であれば、あまり賃金が変わりません。これを「職能給」といいます。

つまり、特定の能力を持っている(と評価された)人に賃金が貼り付けられるので、人が別の場所で別の仕事をしても、能力が変わらないのだから賃金も変えない、という考え方なのです。

転勤や配置転換のたびに給料が変わってしまったら、特に下がってしまったら、みなさんは応じたくないですよね。日本の「職能給」というのは、そのための制度でもあります。

欧米では、賃金が上がるというのは、たいてい仕事内容が変わるということです。日本企業では、昇給は人事査定、つまり「人に対する能力評価」で決まります。この評価が難しいために、実質的には年功的な運用になっていることも多いです。

転勤や配置転換をさせる3つの理由

しかし転勤や配置転換は、そもそも何のためにあるのでしょうか? 主に3つの理由があると思われます。

ひとつは「癒着の防止」。銀行の業務では、特定の顧客や取引先と長期的な関係を蓄積しすぎることのデメリットもありえます(融資判断が甘くなるなど)。そのため、転勤や配置転換によってそれを防ごう、というわけです。

次に「能力形成」。さまざまな部署での仕事を経験することを通じて、抽象的な仕事能力を磨いてもらいたい、ということです。ケース・バイ・ケースでしょうが、本来は別の目的(いわゆる左遷)で配置転換をするのに、建前上の理由として語られることもあります。

明らかに能力形成ではなさそうな異動なのに、「経験を積んでもらう」「適当なタイミングで戻ってきてもらう」などと言われることもあるでしょう。

最後が「労働力の調整」。ある部署や事業所(支店)で人が余り気味なときに、その部署の人に相対的に忙しいところに異動してもらう、ということですね。

日本の企業はできるだけ解雇を避けることが求められていますから、ある事業所がなくなってしまった場合でも、解雇する前に受け入れ先の事業所や関連会社を探す、ということが行われます。

私自身は、この3つ目の目的がもっとも大きいのではないか、と考えています。というのは、癒着の防止や能力形成は、配置転換や転勤が少なくても他の手段でなんとか課題をクリアできますが、人材の過不足の調整はそうはいかないからです。

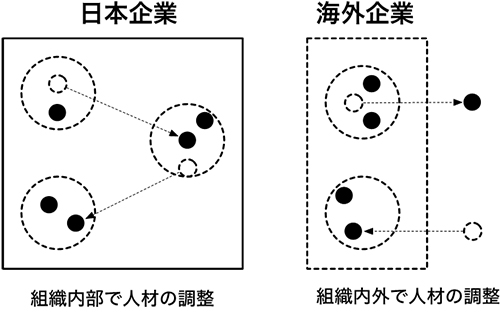

海外の会社だと、ある事業所や部署で人が余ったり不足したりすれば、解雇や新規雇用がすぐに選択肢に入ってきます。昇進についてもそうで、管理職ポストが空いた時、日本では下からの人事異動(つまり昇進)が一般的ですが、海外企業だといきなり外から新人が入ってきて上司になることも珍しくありません。

要するに、海外企業は組織の中と外で人が頻繁に出入りするのに対して、日本企業では人が組織のなかで頻繁に異動するわけです(下の図を参照)。

実は、長時間労働もこの観点から説明できるのです。

働いている方ならば実感していると思いますが、実はほとんどの仕事で、忙しい時期と比較的暇な時期があります。このとき、すでにいる人の時間外労働の増減で対応する場合と、雇用で対応する場合があります。

日本企業は現在、正規社員の時間外労働の調整と、非正規雇用の雇い止め・雇用で対応しています。前者の調整の仕方は、日本で特徴的にみられるやり方です。

総合職は家庭に主婦(夫)がいる前提の働き方

このように、「働く時間」「働く内容(職務内容)」「働く場所(勤務地)」の3つにおいて、会社の指示通りに動くことを受け入れるのが、いわゆる総合職です。総合職はこの3つについて会社の命令に従うのと引き換えに、安定した雇用と高い昇進のチャンスを得ることができます。

これに対して、いわゆる「限定職」というのは、これら3つのうち、労働時間や勤務地の変更が比較的小さく抑えられる雇用です。典型的なのは、勤務場所を限定したエリア総合職や、勤務場所と職務内容の変更がきわめて稀な一般職などですね。

子育て期の女性が利用する短時間勤務や、いわゆる「マミートラック」もこれに類する勤務形態だといえます。この場合、引き換えに賃金の低さや昇進可能性の制約などを受けることが多いです。

海外の会社は、いってみればこの「限定職」が標準的な雇用形態なのです。ところが日本では「無限定職」が標準で、それを基準に限定職の待遇が決められます。

まさにここに、日本の独特の「働きにくさ」があります。

単純に言ってしまえば、日本の標準的な働き方は主婦(あるいは主夫)の存在を前提としているのです。慢性的な残業、頻繁な配置転換や転勤に対応すると、子育てや家事、介護などを担うことはできません。独身で居続けるか、結婚している人ならば、家にいてサポートしてくれる誰かが必要になってきます。

それはそうですよね。「朝7時に家を出て夜10時に帰ってくる毎日、しかもたまに転勤がある(拒否できない)」ような大人しか家にいなければ、家事や育児をする人がいなくなってしまいます。

「働き方改革」で非正規雇用が増える?

「残業あり」「転勤あり」の働き方が日本で一般化したのは、1960〜80年代です。この時期は、まさに女性が専業主婦化した時代でした。

しかし共働きが増えてきた昨今、家庭の責任を多く負わされがちな女性の職場進出にとっては、「残業あり」「転勤あり」の働き方が重い足かせになっています。

この「ガラパゴス的働き方」は、経済が安定的に成長する環境があった時代には有効に機能していました。しかし今では、労働コスト削減圧力が強くなり、組織内部での労働力の調整ではとても追いつけないケースも増えています。そのしわ寄せが、中小企業に押し付けられているのが現状です。

皮肉なことに、「働き方改革」も、必ずしも女性の職場進出にとってありがたいものであるとは限りません。仕事の全体量を減らさないまま労働時間を短縮させても、かならずしわ寄せがどこかに来ます。

人件費を増やさないで対応しようとすれば、非正規雇用の増加がひとつの答えになります。そして女性が家庭役割を重く持たされている以上、非正規職に就きやすいのもまた事実なのです。